Ringlinie

Die Ringlinie ist Hamburgs älteste und traditionsreichste U-Bahnlinie. Sie wurde abschnittweise im ersten Halbjahr 1912 eröffnet: Im März 1912 von Rathaus bis Barmbek über Mundsburg, im Mai von Barmbek bis Kellinghusenstraße, im selben Monat weiter bis St. Pauli und schließlich wurde im Juni 1912 der verbliebene Rest bis Rathaus eröffnet, womit der Ring geschlossen wurde und durchgehend befahrbar war. Ab Juni 1913 wurden weitere Ergänzungsstrecken eröffnet, die vom Ring abzweigen. Somit war der Ring die zentrale U-Bahnstrecke um die innere Stadt und die Alster geworden. Es liegt an der besonderen Geographie der Stadt und der Verteilung der Wohngebiete und Arbeitsstätten, warum bereits die ersten U-Bahnpläne eine wie auch immer geartete Ringlinie favorisierten. Anders als etwa in Berlin oder München, wo die U-Bahnnetze sternförmig von der Innenstadt aus in die Stadtteile getrieben wurden.

Im Stadtplan ist die Haltestelle Uhlandstraße als Güntherstraße, Dehnheide als Marktplatz und Hellkamp als Marktplatz beschriftet. Wann das geändert wurde, ist mir nicht bekannt.

Bauphase: 1906 - 29. Juni 1912

Eröffnung ab: 15. Februar 1912

Stationen: 23

Länge: ca 17,5 km

Station | Eröffnet |

|---|---|

15. Februar 1912 | |

10. Mai 1912 | |

10. Mai 1912 | |

10. Mai 1912 | |

10. Mai 1912 | |

25. Mai 1912 | |

25. Mai 1912 | |

25. Mai 1912;

Erweitert 31. Mai 1970 | |

25. Mai 1912 | |

25. Mai 1912 | |

25. Mai 1912 | |

29. Juni 1912 | |

29. Juni 1912 | |

29. Juni 1912 | |

15. Feb. 1912 | |

15. Feb. 1912 | |

15. Feb. 1912 | |

10. Mai 1964 | |

1. März 1912 - 1964; Rückgebaut | |

15. Feb. 1912 | |

15. Feb. 1912 | |

15. Feb. 1912 | |

15. Feb. 1912 | |

15. Feb. 1912 |

Geschichte

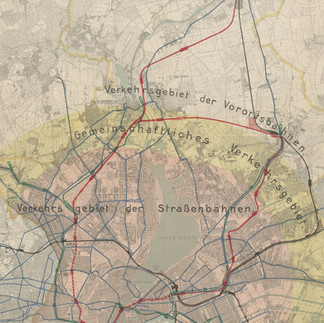

Die ersten Gedanken und Pläne gab es um 1891. Als J. H. Heidmann dem Hamburg Senat einen Plan für eine Schnellbahn vorlag. Diese Pläne wurden als völlig überzogen angesehen und sind nicht finanzierbar abgelehnt. Ein Jahr später hatte eine Kommission aus Senat und Bürgerschaft, die Aufgabe eine eine Art Bebauungsplan für das künftige gesunde Wachstum Hamburgs auszuarbeiten. Hierzu zählt auch der Entwurf für eine Stadtschnellbahn. Wobei das wie und wer offen waren. 1984 wurden die Ergebnisse der Kommission veröffentlicht. Der Plan der Kommission sieht den Bau einer Kleinbahn (Heute: Hamburger U-Bahn) mit Führung zum Hafen und durch die Innenstadt vor. Hamburg wuchs um 1900 vom Stadtzentrum aus nach Nordosten und Nordwesten um die Alster herum. Dort entstanden mit der Zeit dicht bebaute Arbeiterquartiere. Die Elektrizitätsunternehmen AEG und Siemens & Halske stellen der Hamburger Bürgerschaft 1901 einen Plan vor, der den Bau einer "Hochbahn" vorsieht, wie sie derzeit in Berlin entsteht. Siemens/AEG-Plan sieht den Bau einer Ringlinie vor, die in Barmbeck beginnen soll, über Eppendorf, Schlump, Landungsbrücken und dann weiter durch die Innenstadt führen wird und schließlich wieder in Barmbeck eintrifft. Diese Planung entsprach weitestgehend der später gebauten Ringlinie, wie wir sie heute kennen. Die Aufgabe der späteren Hochbahn (Gründung 27. Mai 1911) war, diese Arbeiter nicht nur schnell in die Innenstadt, sondern auch zum Hafen zu bringen, der damals einer der größten Arbeitgeber der Stadt war. Daher schien es sinnvoll, eine Ringlinie zu schaffen, die sowohl die Wohngebiete als auch die Innenstadt und den Hafen direkt miteinander verbindet. Diese Voraussetzungen konnte eine Ringlinie am besten und effektivsten erfüllen. Praktischer Nebeneffekt ist, dass die Züge in beide Richtungen gleichmäßig ausgelastet sind, da es auf bestimmten Streckenrelationen gleichgültig ist, in welche Richtung der Ring befahren wird. In den folgeden Jahren wurden die Pläne weiter konkret uns es wurde kleine Bauvorleistungen gebaut (z.B. am neuen Hauptbahnhof, ein Tunnel mit 7 Meter Breite und 3,5 Meter höhe. Am Hafen etwa werden die Fundamente als Bauvorleistung bereits 1904 im Zuge von Sielbauarbeiten gegossen.). 1905 erreichten die Hochbahnpläne einen status, dass man sich detailliert über die Finanzierung austauschen konnte.

Nach der Baugenehmigung 1906, starteten im gleichen Jahr die umfangreichen Arbeiten. Straßen wurden aufgerissen, Häuser abgerissen, Tunnel gebaut, Viadukte errichtet. 14. Mai wurd der bau der Mönckebergstraße beschlossen "zur Schaffung einer neuen Straße vom Rathausmarkt nach dem Schweinemarkt und betreffend Verbesserung der Wohnverhältnisse in einem Teile der Altstadt". Wenig später werden auch schon im Gängeviertels zwischen der Spitaler- und der Steinstraße die Hüause abgerissen für den Bau der Mönckebergstraße und U-Bahn. Am Kuhmühlenteich beginnen Bautruppsam 5. Oktober mit dem Abholzen von Uferbewuchs. An der Uhlandstraße wurden zwei Häuser abgerissen, die in der Flucht der neuen Streckentrasse liegen. Am Adolphsplatz wird im Dezmber mit den Ausschachtungsarbeiten für den künftigen Streckentunnel begonnen. Dieser Abschnitt reicht von der Börse bis an das Mönkedammfleet. Die Börse soll in den nächsten Monaten in diesem Bereich abgerissen werden.

In Barmbeck wird 1907 mit der Schüttung des Bahndamms östlich der Fuhlsbüttler Straße begonnen. In Hohenfelde entsteht der Wandsbeker-Stieg-Tunnel sowie die Futtermauern für die Tunnelrampe am Rossausweg. Dieser Trassenbereich war bereits 1906 für die Förderbahn ausgehoben worden. Nach Aushub der Baugrube am Adolphsplatz beginnt der Bau des steinernen Teils der Mönkedamm-Rampe (bis 1908) Ende 1907 wurde der zur Kleinen Johannisstraße hin liegende Baukörper der Hanseatischen Börse abgerissen. Der Abriss wurde nötig, um die Baugrube für den Streckentunnel vom Adolphsplatz zum Rathausmarkt auszuheben. Der Ersatzbau für die Börse ist fertig. Somit kann nun mit dem Bau des kurvenreichen Streckentunnels vom Tunnelmund am Mönkedammfleet bis in die Kleine Johannisstraße begonnen werden. Im Bereich der zukünftigen Börsen-Unterfahrung ist der Streckentunnel in zwei eingleisige Tunnel aufgeteilt. Im Bereich Winterhude wird die Einschnittstrecke von der Dorotheenstraße bis hinter den Borgweg ausgehoben. Die zukünftige Station Borgweg soll dort liegen.

1908 beginnt nun die Schüttung des Bahndamms westlich der Fuhlsbüttler Straße entlang des Wiesendamms. Hier fügt sich der breite Bahndamm direkt an den Bahndamm der 1906 eröffneten Stadt- und Vorortbahn an. Zum Bahndamm gehört auch eine Futtermauer, die sich neben dem bereits 1907 erstellten Bahnhofsgebäude befindet. Richtung Süden sieht es wie folgt aus: Südlich der Dehnhaide wird mit dem Bau der gleichnamigen Hochbahnstation begonnen, die sich auf gemauerten Wölbviadukten befinden wird. Im weiteren Abschnitt ist die Wölbviaduktstrecke aus Stein im Rohbau. Sie reicht von der Dehnhaide bis zum Holsteinischen Kamp, weiter von der Wagnerstraße bis zur Richardstraße, von der Finkenau bis zum Lerchenfeld und entlang des Immenhofes an der Schürbecker Straße. Im weiteren Verlauf entsteht der Angerstraßentunnel vom künftigen Bahnhof Lübecker Straße bis zur Wallstraße heran (fertig bis 1910) und der Streckentunnel unter dem Strohhause und der Großen Allee bis in Höhe Pulverteich (fertig bis 1909). In diesem Zusammenhang entsteht der Hochbahnhof Berliner Tor am Westphalensweg, der ebenfalls 1910 fertig sein soll. Wie wir sehen, ist ein Großteil der östlichen Ringstrecke bereits im Bau. Es fehlen noch die Stationen Lübecker Straße, Uhlandstraße sowie Mundsburg und Wagnerstraße, dort hat der Bau noch nicht begonnen, ebenso wie stählerne Viadukte und die stählernen Brücken noch völlig fehlen.

Auf dem Westring beginnen nun die Bauarbeiten: zunächst entsteht die Baugrube von Hafentor bis zum Schlump. Nur unter dem Bahnhof Sternschanze ist bereits ein Tunnelstück seit 1903 fertig. Um die Erdmassen zu entsorgen wurde auch hier eine Förderbahn eingerichtet, die zu einer Entladestation am Jungfernsteig (damals: Hafentor) führt. Sogleich wird die Förderbahn über Schlump hinaus weiter bis zur Hoheluft geführt, dort aber ebenerdig. Im Bereich der Eppendorfer Looge wurden einige Häuser abgerissen. Dort wurde mit der Dammschüttung begonnen. Dieser Damm wird die künftige Station Kellinghusenstraße tragen. Nördlich der Station entsteht ein niveaufreies Ausfädelbauwerk für die Ohlsdorfer Zweigstrecke. Der Bahndamm wird für die Ringlinie bis zur Dorotheenstraße geschüttet. Unterwegs entsteht die Station Sierichstraße. Am Borgweg entsteht das Bahnhofsbauwerk im Einschnitt. In Richtung Flurstraße wurde mit der Montage der stählernen Semperstraßenbrücke und der Goldbekkanalbrücke begonnen. Unter der zukünfitgen Mönckebergstraße wird Streckentunnel für die Hochbahn gebaut. In der Isestraße wurde mit dem Bau steinerner Viaduktsockel 1907 begonnen.

In Barmbeck wurden 1909 die stählernen Brücken über der Fuhlsbüttler Straße eingesetzt. Ebenso werden die Brücken über die Marschnerstraße, die Volksdorfer- und Wohldorfer Straße fertig. Der Tunnelbau geht ab Pulverteich inzwischen bis zum Hauptbahnhof weiter und findet dort Anschluss an den 1903 entstandenen Kleinbahntunnel. Unmittelbar vor diesem Tunnel entsteht die viergleisige Haltestelle Hauptbahnhof, die niveaufreie Streckenausfädelung der Rothenburgsorter Hochbahn. Bis 1910 soll die Station Hauptbahnhof fertig gestellt sein. Nach dem das Gängeviertel abgerissen wurde, konnte mit dem Bau der Tunnelstrecke vom U-Bahntunnel an bis in die Kleine Johannisstraße nahe der Börse begonnen werden. Bestandteil dieser Strecke sind die Stationen Mönckebergstraße (damals: Barkhof) und Rathaus (damals: Rathausmarkt), die zunächst lediglich im Rohbau entstehen. Beide Stationen erhalten Seitenbahnsteige und Zugänge am jeweiligen Westende.

Die Station Jungfernsteig (damals: Hafentor) ist im Bau. Als bauliche Einheit entsteht über der Helgoländer Allee am Hafentor eine stählerne Viaduktbrücke mit dem angeschlossenen Tunnelmund. Weiter ist der Tunnel bis zum St. Pauli (damals: Millerntor) bereits fertig gestellt. Am Schlump hat der Bau der dreigleisigen Haltestelle begonnen, ebenso auf der Dammschüttung am Eppendorfer Baum. Die Station Kellinghusenstraße und die Brücken über die Alster, den Leinpfadkanal und die Straße Leinpfad sind ebenfalls bereits fertig. Hingegen begann der Bau der beiden Tunnel unter der Maria-Louisen-Straße und der Barmbecker Straße. Beide Straßen müssen wegen der flach verlaufenden Streckentrasse leicht angehoben werden. Die Station Saarlandstraße (damals: Flurstraße) ist im Bau, ebenso die Flurstraßen-Brücken.

Seit 1909 entsteht die schöne steinerne Osterbeckbrücke in Barmbeck. Aus den Werken in Gustavsburg, Berlin und Sterkrade werden die Einzelteile an die Baustellen geliefert und dort zu großen Komponenten montiert. Zuerst werden hölzerne Gerüste errichtet, an denen mit Winden und vereinzelter Dampfkränen dann die riesigen Stahlteile hochgezogen und in Position gebracht werden. Unterdessen fertigten Arbeiter am Boden Stampfbetonträger, die anschließend zu stabilen Eisenbetonpfählen veredelt werden, welche die Hauptlast der Viadukte tragen. Mittels auf Schienen laufender Bockkräne richten die Stahlbauer nun die Teile auf. Dann gehen die bis zu sechs Nieter umfassenden Kolonnen ans Werk, deren handwerkliche Kunstfertigkeit sonst nur auf Werften zu Geltung kommt, und fügen die Einzelteile zu stabilen Viaduktbögen zusammen:

Auf der Erde stehen die Nietenwärmer, meist junge Lehrlinge, die mit Blasebälgen die Feldschmieden auf die richtige Temperatur anheizen, um darin die Nieten zum Glühen zu bringen; und zwar so, dass der Schaft der Niete noch weiß ist, während der Kopf schon rot glüht. Dann packen sie die Niete mit einer Zange und schleudern sie mehrere Meter in die Luft. Oben auf dem Gerüst steht der Zulanger, der die Niete mit einem Eimer auffängt, so dass der Einstecker sie rausholen und ins vorgesehene Nietloch einsetzen kann. Jetzt übt der Vorhalter mit einem speziellen Werkzeug, dem Dobber, von innen Druck auf den Nietkopf aus, während die Nieter ihre schweren Hämmer im gleichmäßigen Takt schwingen und unter ohrenbetäubendem Lärm die Niete festhämmern. All das passiert im Akkord, denn in jedes Pendeljoch, also das halbkreisförmige „Bein“ eines Viaduktträgers, müssen rund 500 Nieten geschlagen werden. Währenddessen fertigen Betonbauer die Widerlager des Viadukts, indem sie hinter das Verblendmauerwerk Eisenbeton stampfen. Obwohl sehr gefährlich verläuft der Bau der Viadukte weitgehend reibungslos. Einzig ein Streik der Belegschaft bei Steffens & Nölle in Berlin sorgt 1911 für einige Verzögerungen bei der Lieferung der Stahlkonstruktionen und einen kurzen Baustopp.

Weiter ist die stählerne Viaduktstrecke auf dem Markt in Barmbeck 1910 fertig geworden, ebenso die Station Dehnhaide mit ihrem schönen Einfahrtstor. Im weiteren Verlauf sind die Brücken über die Wagnerstraße und den Holsteinischen Kamp eingesetzt worden. Die Station Hamburg Straße (damals: Wagnerstraße) hingegen fehlt noch. Dafür sind die Stationen Mundsburg und Lübecker Straße nun im Bau. Im Letzteren verläuft immer noch die Grubenbahn. Aus diesem Grunde fehlt auch noch das Streckenstück vom Kuhmühlenteich (inklusive Brücke) bis zur Rampe Rossausweg. Die Mönckebergstraße ist am 1. März 1910 für den Verkehr frei gegeben worden. Zuvor entstand seit 1909 der komplette Streckentunnel bis zur Börse. Die Station Hauptbahnhof ist fast fertig, die weiteren Stationen Mönckebergstraße (damals: Barkhof) und Rathausmarkt hingegen befinden sich noch im Rohbau. Endlich konnte auch am Rödingsmarkt mit dem Bau der Hochbahn begonnen werden. Dort gab es einige Häuser, welche im Wege standen und erst abgerissen werden mussten. Weiter war der Untergrund am Rödingsmarkt alles andere als einfach. Hier waren umfangreiche Pfahlgründungen nötig, weil der Rödingsmarkt früher der Länge nach von einem Fleet durchflossen war. Der Hochbahnviadukt ist somit nun im Rödingsmarkt bis zur Binnenhafenbrücke im Bau. Ebenso ist der Viadukt am Vorsetzen im Bau. Die Station Hafentor ist ebenso wie die anschließende Helgoländer-Allee-Brücke fertig. Desgleichen der Streckentunnel bis zur Feldstraße. Außerdem wurden folgende Bauwerke fertig gestellt: Die Brücken über die Hohe Weide, über die Bundesstraße, über den Isebeckkanal und über den Loogestieg in Eppendorf. Weiter sind die Tunnel Maria-Louisen-Straße und Barmbecker Straße ebenfalls fertig. Die Brücke über den Barmbecker Stichkanal hingegen ist noch im Bau. Im August wurden die Segmente der Binnenhafenbrücke am Baumwall eingeschleppt. Sie wurden auf Schuten angeliefert und mit einsetzen der Ebbe in ihre Widerlager eingepasst. Zuvor wurden sie in Wilhelmsburg vormontiert.

1911 wird nun endlich die Station Hamburg Straße (damals: Wagnerstraße) gebaut. Die anschließenden Viaduktstrecken sind bereits seit geraumer Zeit fertig. Nachdem die Förderbahn zwischen Berliner Tor und Uhlandstraße abgebaut wurde, kann auch in diesem Bereich die bauliche Lücke geschlossen werden: Es entsteht das steinerne Rampenbauwerk an der Güntherstraße, die Überführung jener Straße, die Station Uhlandstraße mit ihrer stählernen Glashalle und der stählerne Viadukt bis an den Kuhmühlenteich heran. Außerdem wird die prächtige Kuhmühlenteichbrücke errichtet. Somit ist die Strecke von Barmbek bis zum Rödingsmarkt soweit fertig, dass mit dem technischen Ausbau und der Verlegung der Gleise begonnen werden kann. Außerdem kann der Endausbau der Stationen Mönckebergstraße (damals: Barkhof) und Rathaus (damals: Rathausmarkt) beendet werden. Soweit zum Streckenteil, der als erstes in Betrieb gehen soll. Die stählerne Rampe am Mönkedammfleet, die Viaduktstrecke am Hafen zwischen Baumwall und Hafentor, die Stationen Feldstraße und Sternschanze sowie die Einschnittstrecke an der Laeiszstraße ist fertig. Auch der Tunnelbau konnte nun von Schlump bis Sternschanze fertig gestellt werden. Die Station Hoheluftbrücke wurde ebenso fertig wie die Grindelbergüberführung und die im Einschnitt liegende Station Schlump. In der Isestraße fehlt stellenweise der stählerne Viadukt noch. An der Heilwigstraße wurde mit dem Bau eines Unterwerks begonnen.

Bis 1912 ein U-Bahn-Ring mit 23 Haltestellen rund um die Alster, der alle wichtigen Teile der Stadt berührte, dazu eine Werkstatt und ein Kraftwerk zur Stromversorgung in Barmbek. Durch den Bau der U-Bahn entstand die Mönckebergstraße, wie wir sie kennen. Senatoren, Bürgerschaftsabgeordneten und Vertretern der Baufirmen fuhren auf der Eröffnungsfahrt am 15. Februar 1912 erstmals über auf der Ringlinie, die Hamburger Bürger starteten dann im März nach Fahrplan ins U-Bahn-Zeitalter.

Trotz vieler Streckenergänzungen in den späteren Jahren blieb die Ringlinie Hamburgs wichtigste Hochbahnstrecke, die stets von durchfahrenden Zügen teilweise im 5 Minutentakt befahren wurde. Zusätzlich wurden zeitweise Züge der einmündenden Zweigstrecken auf den Ring weiter geführt: So gab es Züge vom Hellkamp, die in die Walddörfer fuhren und hierdurch den Zugtakt zwischen Schlump und Barmbek über Berliner Tor weiter verdichtet haben. Oder Züge der Langenhorner Strecke, die ab Kellinghusenstraße über Landungsbrücken bis Hauptbahnhof auf dem Ring fuhren, um dann nach Rothenburgsort zu fahren. So herrschte auf der Ringlinie abschnitt- und zeitweise ein bis zu 120-Sekundentakt. Das wiederum war nur möglich, nachdem die Hochbahn das Signalsystem in den 1920er Jahren erneuerte und somit leistungsfähiger gestaltete.

1912 nutzen 23,7 Millionen Menschen die U-Bahn, 1923 sind es 45 Millionen. Um die Herausforderung steigende Fahrgastaufkommen zu bewältigen, werden einerseits mehr U-Bahn-Wagen beschafft, zum anderen müssen die Bahnsteige verlängert werden, damit längere U-Bahn-Züge überhaupt halten können. Im Zuge eines umfassenden Modernisierungsprogramms werden zwischen 1924 und 1927 schließlich alle Bahnsteige der Ringlinie von 67 auf 90 Meter verlängert. Das zieht natürlich umfangreiche Bauarbeiten in Tunnelhaltestellen und auch auf den Viadukten nach sich. Letztlich hat sich die Mühe aber gelohnt, denn wo vorher normalerweise 4-Wagen- oder maximal 5-Wagenzüge fahren, können nun 6-Wagen-Züge eingesetzt werden, um das Fahrgastaufkommen zu bewältigen.

Erst mit der Schaffung neuer Durchmesserlinien änderte sich diese Vormachtstellung etwas. So wurde der Zulaufverkehr aus Richtung Ochsenzoll ab 1929 über die neue schnelle sogenannte "Kelljunglinie" direkt in die Innenstadt abgeleitet, die später nach Wandsbek verlängert wurde und dort Anschluss an die Walddörferbahn fand. Zwischen 1962 und 1973 entstand mit der Billstedt-Stellingen-Strecke eine neue Linie, die den Verkehr von Eimsbüttel und Billstedt sammelte und vom Ring ableitete. Dies alles führte 1967 dazu, dass der traditionelle Ringverkehr beendet wurde. Zugleich wurden Linienbezeichnungen eingeführt.

Seither verkehrten auf dem Ring die neuen Linien U2 und U3. Die U2 bediente den Abschnitt Barmbek - Berliner Tor - Schlump, somit den Ost- und Südring, und die U3 den Abschnitt Berliner Tor - Schlump - Barmbek, also den Süd-, West- und Nordring. Mit der Fertigstellung der neuen Durchmesserstrecke durch die Innenstadt im Jahre 1973 wurde die U2 aus dem Südring herausgenommen und verkehrte nun nur noch zwischen Barmbek und Berliner Tor auf dem Ring. Den Rest erledigte nun die U3 allein.

Im Juni 2009 fand der so genannte Linientausch statt. Linientausch bedeutet, dass die U2 nicht mehr über den Ostring nach Barmbek fährt, sondern Richtung Billstedt abgeleitet wird. Andererseits hat die U3 den Ostring übernommen und wird seither nach Wandsbek-Gartenstadt geführt. Somit wurde der Ring wieder in einer Linie als U3 zusammengefügt. Obwohl die Züge ab Barmbek nach Wandsbek-Gartenstadt fahren und somit den Ring verlassen, gibt es fast den ganzen Tag Verstärkerzüge, die wirklich nonstop im Ring bleiben.

Seit 2024 wird geplant alle Haltestelle auf 125 Meter zu verlängern. Von den 16 Haltestellen auf dem Streckenabschnitt von Saarlandstraße bis Hauptbahnhof Süd verfügen bereits 3 über 125m-Bahnsteige (Kellinghusenstraße, Schlump, Saarlandstraße)

Sierrichstraße soll 2028/2029 verlängert werden.

Sternschanze muss wegen der Barrierefreiheit neu gebaut werden. In diesem zug wird sie auf 125 Meter verlängert. Borgweg erfolgt mit der Bau der U5.

4 Haltestellen mit Erweiterung von Tunnelanlagen (Feldstraße, St. Pauli, Mönckebergstraße, Rathaus)

4 Haltestellen mit Erneuerung von Brücken (Eppendorfer Baum, Landungsbrücken, Rödingsmarkt, Baumwall)

4 Haltestellen mit Planfeststellungverfahren aufgrund von Neutrassierungen (Eppendorfer Baum, Hoheluftbrücke, Feldstraße, St. Pauli)

7 Haltestellen mit denkmalgeschütztem Haltestellengebäude und/ oder angrenzenden Ingenieurbauwerken unter Denkmalschutz (Eppendorfer Baum, Feldstraße, St. Pauli, Landungsbrücken, Baumwall, Rödingsmarkt, Rathaus)

Hauptbahnhof Süd, Borgweg, Sierrichstraße, Sternschanze

Nordring

Während der Ostring sehr städtisch geprägt ist, hat man beim Nordring ehr den Eindruck, dass dies noch heute in gewisser Form ein Erschließungsgebiet ist, wo die städtische Bebauung nie richtig fortgesetzt wurde. Und das ist tatsächlich so. Auch hier war größtenteils eine dichte städtische Bebauung vorgesehen, doch kam die über die Bebauung der Sierichstraße kaum hinaus, so dass der Rest der Strecke durch ein Gebiet führt, welches einen etwas vorstädtischen und parkartigen Eindruck macht.

Um 1910, als die Strecke entstand, war hier tatsächlich kaum städtische Besiedlung, weshalb ursprünglich zwischen Barmbek und Kellinghusenstraße auch noch kein Haltepunkt vorgesehen war. Beispielsweise lag der Bahnhof Saarlandstraße damals an einer gerade entstandenen breiten Straße, die zum in der Entstehung befindlichen Stadtpark führte. Östlich dieser Straße, damals noch als Flurstraße bezeichnet, errichtete die Hochbahn ihre Betriebswerkstatt mit dem angeschlossenen Kraftwerk, weshalb dort auch ein Kanal, der Barmbeker Stichkanal, entstand. Über diesen Kanal erhielt die Hochbahn die Kohlen, die für die Stromerzeugung benötigt wurden. 1934 verkaufte die Hochbahn das Kraftwerk an die Hamburgischen Elektrizitäts-Werke, die es noch im selben Jahr stilllegte. Das Werk wurde demontiert und wenig später weitgehend abgerissen bzw. baulich stark verändert.

Zum Nordring ist noch zu erwähnen, dass er am 10. Mai 1912 in Betrieb genommen wurde. Bereits Anfang Oktober 1911 war er so weit fertig gestellt, dass Probefahrten durchgeführt werden konnten. Man brauchte eine Strecke, wo derartige Fahrten möglich waren, denn der Ostring, der zwar früher eröffnet wurde, war erst buchstäblich in letzter Minute vor der Betriebsaufnahme im Februar 1912 baulich fertig.

Westlich der Station Barmbeck, die auf einer Dammschüttung gelegen ist, befinden sich die komplizierten Gleisausfädelungen zur Betriebswerkstatt, die selber ebenerdig angelegt ist. Die Ringstrecke verläuft auf einer Dammschüttung weiter Richtung Westen. Die Dammschüttung reicht bis hinter die Überführung der Semperstraße, dort geht sie in einen Einschnitt über. Die Einschnittstrecke findet ihr Ende vor der Dorotheenstraße und geht in eine Dammstrecke über. Zwei kurze Tunnel waren hier erforderlich: einer unter der Barmbecker Straße und ein sehr kurzer unter der Maria-Louisen-Straße. Die folgende Dammstrecke überbrückt neben der Sierichstraße die Wasserläufe der Alster und des Leinpfadkanals. Die Brücken sind mit der Kuhmühlenteichbrücke baulich vergleichbar. Vor der Station Kellinghusenstraße wurde auf die zukünftige Einfädelung der Ohlsdorfer Zweigstrecke in der Form Rücksicht genommen, dass das Außenringgleis unter den Ohlsdorfer Gleisen hindurchgeführt wird.

Die Haltestellen Saarlandstraße und Sierichstraße sind baulich vergleichbar, besitzen je einen Mittelbahnsteig und sind auf einem Damm angelegt. Wobei die Haltestelle Saarlandstraße vier Gleise und zwei Mittelbahnsteige hat. Die dazwischen gelegene Station Borgweg hingegen, auch mit einem Mittelbahnsteig versehen, liegt im Einschnitt. Die Station Kellinghusenstraße hingegen hat vier Gleise und zwei Mittelbahnsteige und liegt auf einer Dammschüttung.

Westring

Der Westring für entlang der am dicht besiedelten Stadtteile Hoheluft-Ost, Hoheluft-West und durch Eimsbüttel. Die Strecke ist in diesem Bereich teilweise als Viadukt angelegt und führt rechts und links an den Wohnhäusern entlang. Heute sind die Stationen St. Pauli und Sternschanze bei Touristen am Tage wie am Abend für Partytouristen sehr beliebt.

Südwestlich der Station Kellinghusenstraße verläuft die Strecke auf einer Dammschüttung bis zum Eppendorfer Baum. Herausragend in diesem Bereich ist lediglich die Überquerung der Isebeck auf einer stählernen Brücke. Vom Eppendorfer Baum bis zur Hoheluftbrücke folgt die Bahn dem Mittelstreifen der Isestraße und erhielt einen stählernen Viadukt.

Von Hoheluftbrücke an ist es wieder eine Dammschüttung, die bis hinter die Bundesstraße mit ihrer langen Überführung reicht. Es folgt eine Dammschüttung, die bis zum Haltestelle Schlump in einen Einschnitt übergeht. Von der Haltestelle Schlump geht es im Tunnel zum Bahnhof Sternschanze eine Wölbdecke. Vom Haltestelle Sternschanze an besteht der Tunnel wieder aus einem Rechteck-Querschnitt. Nach Unterfahrung der Verbindungsbahn verläuft der Tunnel unterhalb der Schlachthofanlagen und tritt an der Laeizstraße wieder zu Tage. Es folgt eine Einschnittstrecke bis zur Feldstraße. Von dort an verläuft die Strecke das Heiligengeistfeld unterquerend zum St. Pauli. Die Haltestelle Sternschanze, Feldstraße und St. Paulsind unterirdische Stationen, und verfügen über einen Mittelbahnsteige Herausragend sind die oberirdischen Zugangsbereiche, die jeweils den Örtlichkeiten angepasst sind.

Südring

Der Südring als Bestandteil der Ringlinie von St. Pauli über Landungsbrücken und Rathaus bis Berliner Tor. Dies ist bautechnisch betrachtet der mit Abstand anspruchsvollste Abschnitt der Ringlinie. Der westliche Teil dieser Strecke ist als Hochbahn am Hafen entlang geführt und verläuft anschließend auf der Mittelpromenade des Rödingsmarktes. Dieser Abschnitt wird auch gerne als Hamburgs Schokoladenstrecke bezeichnet und ist bei Touristen sehr beleibt.

Südlich der Station St. Pauli schließt sich ein Rechtecktunnel an, der unter Grünanlagen liegt. Aufgrund der Geländesituation tritt die Bahn an der Helgoländer Allee in Hochlage zu Tage und überquert auf einem steinernen Viadukt diese Straße und erreicht den am Hang gelegenen Haltestelle Landungsbrücke. Die Station Jungfernsteig fällt architektonisch völlig aus dem Rahmen, da sie in den Stintfang eingepasst ist. Früher war die hohe Zuganghalle mit ihrem Treppenportal sehr auffland. Heute ist es das Kupferdach. Es folgt eine stählerne Viaduktstrecke bis zur Station Rödingsmarkt. Von der Strecke Landungsbrücken - Rödigsmarkt hat man einen sehr schönen Blick auf den Hafen, Elbphilharmonie, Speicherstadt, ..... Also eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Stadt.

Die beiden Haltestelle Baumwall und Rödigsmarkt wurden als Stahl-Glas-Hallen relativ schlicht und zweckmäßig gehalten. Baumwall passt sich hierdurch perfekt den maritimen Örtlichkeiten an. Am Rödingsmarkt hingegen wurde Wert auf ein würdiges Steinportal gelegt, welches zu den umgebenden Kontorhäusern passt. Danach geht es über eine steile Gefällestrecke über in dem Mönkedammrampe in den Tunnel, wo sich die Hochbahn wieder zu einer U-Bahn absenkt. Es folgt hinter dem Tunnelmund die Unterfahrung des Adolphsplatzes und der Hanseatischen Börse, ehe die Hochbahn die Haltestelle Rathaus erreicht.

Von der Station Rathaus (bzw. der Börsenunterfahrung an) verläuft die Strecke in unterirdisch bis zum Berliner Tor. Hierbei folgt die Bahn der Mönckebergstraße und anschließend der Großen Allee und dem Strohhause. Der Tunnel ist in Rechteckbauweise mit stählernen Mittelstützen ausgebildet. Nur zwischen Haltestelle Mönckebergstraße und der Hauptbahnhof-Unterfahrung besitzt der Tunnel eine Wölbdecke, liegt in diesem Bereich auch tiefer, da die Fernbahngelise unterfahren werden muss. Die Unterfahrung des Hauptbahnhofes wurde bereits 1903 ausgeführt und ist eine 4 Gleisige Haltestelle. Auf den inneren Gleis fährt / fuhr die Rothenburgs U-Bahn ab. Nach der Haltestelle Hauptbahnhof Süf geht es weiter unter der Adenauerallee, und dem Strohhause zum Berliner Tor, vorbei an den ehemaligen Abzweig Rothenburgsort und dem ehemaligen Rohbau Station Lindenplatz. Die Haltestelle Berliner Tor wird erreicht auf den aüßeren Gleisen und die Haltestelle liegt unter der Straße.

Ostring

Es geht auf den äußeren Gleisen von der Haltestelle Berliner Tor weiter Richtung Haltestelle Lübecker Straße. Wir verlassen die Tunnel auf einem kurzen Stück. Die Gleise verlaufen in einer Kurve Richtung Norden, vorbei am ehemaligen Haltestelle Berliner Tor. Nach wenigen Meter, kurz vor dem Parkplatz Marienkrankenhaus, geht es in einen Tunnel und unterfahren die Angerstraße und erreichen die Haltestelle Lübecker Straße. Dieser ist zwischen Mauern angeordnet. Hinter dem Wandsbecker Stieg endet die Tunnelstrecke und die Bahn steigt über eine Böschung zur Hochbahn empor. Es folgt eine gemauerte Wölb-Viaduktstrecke bis an die Uhlandstraße heran. Ab der Uhlandstraße ist es eine stählerne Viaduktstrecke, in die die prächtige Brücke über den Kuhmühlenteich integriert ist. Nach Überquerung der Schürbecker Straße folgt wieder eine gemauerte Viaduktstrecke, die sich bis zur Finkenau hinzieht. Von der Finkenau an bis zur Richardstraße ist es wieder eine stählerne Viaduktstrecke, ebenso über dem Barmbecker Markt. So wechseln sich Stahl- und Steinviadukte bis Barmbek ab. Erst ab der Fuhlsbüttler Straße geht die Strecke endgültig in eine Dammschüttung über. Herausragend ist das schöne Brückenbauwerk über den Osterbekkanal.

Während Uhlandstraße eine stählerne Bahnsteighalle besitzt, wurde Mundsburg als Ziegelmauerwerk ausgebildet, schließlich liegt diese Station auf einem offenen freien Gelände. Hamburger Straße ist etwas zurückhaltender gestaltet, während Dehnhaide nur schlichte Bahnsteigdächer erhielt. Die Station Dehnhaide ist ähnlich wie Uhlandstraße den öffentlichen Blicken weitgehend entzogen, da sie in den Hinterhöfen liegen. Alle Hochbahnstationen erhielten Seitenbahnsteige. Barmbeck hingegen erhielt vier Gleise mit zwei Bahnsteigen, die von einer Stahl-Glas-Halle überdacht sind. Das würdige Zugangsgebäude wird gemeinsam mit der S-Bahn als Zugang genutzt.